骆红斌 浙江工业大学体育部

随着普通高校武术教学改革的日益深入,武术教学状况已有较大改观。然而据我们实地调查发现,大部分普通高校的武术教学改革并没有达到人们所预想的改革效果。为此进行了探讨研究,力图发现目前存在的影响高校武术改革发展的主要问题,为今后的武术教学改革提供参考。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

浙江、上海、天津、江苏、江西等全国部分省市22所普通高校47名讲师职称以上的武术专业教师和随机抽查的浙江大学、浙江工业大学等20所大学的一、二年级学生500名。

1.2 研究方法

(1) 访问调查法。

对浙江大学、浙江工业大学等20所大学学生500名(每校一、二年级25~30名)进行了访问调查。

(2) 问卷调查法。

对全国部分省市22所普通高校47名武术专业教师进行了问卷调查,回收率为97.87%,达到预计要求。

(3) 数理统计法。

对有关典型的调查数据进行了数理统计。

2 存在的问题和分析

(1) 学生对武术依然存在片面的认识与看法,武术价值得不到学生普遍认可。接受调查的学生中有28.6%的学生明确表示不喜欢武术运动(见表1),主要的原因是他们还认为所谓的学校武术就是少年拳、初级长拳等类似的套路运动,既难学又难练。虽然许多学校对套路教学内容进行了改革,却由于种种原因没有贯彻落实,因此也得不到明显的效果。有57.8%的大学学生认为武术最能吸引自己的价值是攻防作用(见表2),为此有81.8%的学校在2001年后不同程度地选用了攻防技术作为其中的教学内容之一。但经过一年多的实践,教学效果也不太理想,主要有以下几个原因,首先,攻防技术的学习和应用并非像电影或小说中的神化和理想化,与学生所期望的结果相差较大,影响了学生学习积极性;其次,攻防教学需要有一定的防护措施和基 础设施相配套,否则很易出安全问题。在已开设的学校中曾出现过学生骨折,轻微脑震荡,关节和肌肉扭、拉伤等伤害事故,因而学校和教师在实施过程中非常谨慎,也因此常常不能按计划完成教学任务。再者,把攻防教学引入普高课堂的改革还处于摸索阶段,教学内容、教学方法和手段有待进一步完善和提高,教学效果不可能达到预期的程度和要求。这些原因致使改革后的武术教学质量无法保证,也影响了学生对武术课的兴趣。有学生直言不讳地说,武术课只不过是学校安排的体育课,它的作用只是能给学生应得的体育课学分而已。

(2) 教学双方的关系得不到理想的协调,有时还出现对立。对于教师来说,认真对待教学,严格执行既定的大纲和教学计划,是教师所应遵守的教学管理规范和职业道德。然而对于当前的学生来说,他们接受新生事物的能力很强,对事物的看法非常有个性,也很务实,对旧形式和旧内容表现得十分反感,对新异刺激的追求表现得极为强烈。同样,他们对传统的套路教学非常厌倦,相比之下,他们更热衷于风格泼辣、刚猛、动作简单的精短套路和攻防特点明显的散打、拳击等内容。另外,在教学过程中,由于缺乏沟通,教师常常与学生产生思路偏差,诸多原因造成了教与学未能得以良好地默契配合。

(3) 教学改革出现了短期“脱力症”,后续乏力。近几年来由于各校致力于办学上规模、上档次,大量扩招学生,导致教师工作量加大,同时,各校为了加强师资队伍建设,对教师个人的学历、科研能力和业务水平提出了更高的要求。一方面使教师穷于应付繁重的教学任务,同时承受着因评级、评估、晋升职称等带来的科研及其它方面的心理压力,分散了教师的精力和时间,不同程度地影响了教学改革的深入和教学质量的再提高;另一方面由于学生总量的增加造成虚幻的“繁荣景象”,使大家误认为当前学校武术形势很好,改革显得并不重要,导致思想上的松劲,以致武术教学改革在近期缺乏后续动力,改革成果也得不到巩固。

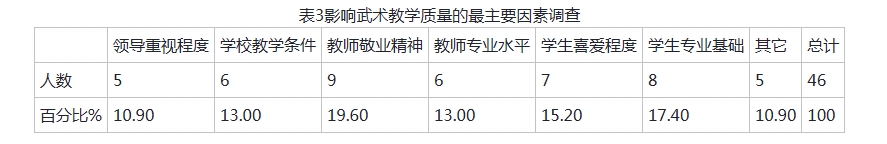

(4) 教师的业务水平和业务素质显现较大问题。接受调查的教师和学生都认为武术教师本身的教学态度、教学水平和专业水平是影响武术教学质量的主要原因(见表3),接受调查的学生中有149名学生不同程度地对教师教学态度、敬业精神表示不满。这是一个敏感的问题,也是本次调查中发现的一个不可回避的问题。“一个学校能否继续发展和教师工作能力相关,教育改革、课程改革的实现关键在于教师的水平。”[摘自“2002年中国(杭州)名师名校长论坛”]。同样,我们认为高校武术教学改革成功的关键也在于教师的素质和水平。此次调查发现许多学校的体育教师未能认识到当前武术教学改革的必要性和迫切性,没有认真落实改革措施。有的学校虽然采用了新的教学模式和内容,可在教学实践时却依然换汤不换药,使武术教学改革治标不治本,造成该结果的原因主要有以下几个方面:

部分学校的专业教师虽是套路或散打专业出身,但缺乏对传统武术运动本身内涵的理解和认识,不能因地制宜,结合学生实际状况因材施教。由于缺乏教学经验,在武术教学实践中无法贯彻改革思路,导致改革的方法和措施偏离了改革的初衷,把武术教学课堂变成类似的散打训练场或跆拳道馆等等。

有些教师由于本身的业务水平较低,无法按照改革的要求实施创新的教学模式和改良后的教学内容。为了完成教学任务,只能捧着老套路走着老路子。这种现象主要存在于缺乏专业教师但又开设了武术课的学校中。

有少数教师存在着消极思想。该部分教师虽然意识到武术教学面临尴尬处境,却无意于教学改革,体现“以学生为本”的思想,这是本次调查中反映出来的最可怕现象。当然也不能排除个别教师认为以往的教学模式和内容更适合当前学生实际的特殊现象。

(5) 为了贯彻“以人为本”的教学思想,部分学校进行了体育课的“三选”改革,即学生根据自己的意愿选择体育项目,根据个人所愿选择教师和上课时间。这在一定程度上意味着教师挂牌竞争上岗,符合高校教育改革的趋势。从现有的情况看,足球、网球、羽毛球等项目确实较受学生青睐,据我们调查分析后认为,虽然学生的选择在很大程度上是盲目的,学生的选项心理也是很复杂的,但是这确实给武术教师带来了较大的竞争压力,这种压力一方面极大地促进了武术教学的改革和发展,使武术教学更具活力,加强了竞争实力,同时又出现了截然不同的消极现象:有的武术教师为了投学生所好,被迫抛弃原有的武术教学课,而改设一些较为时髦和流行的项目如拳击课、散打课或是跆拳道课等;还有的教师为了迎合学生减少或改变武术教学内容,放宽考核要求,甚至放任自流,以期为下一届学生选课赢得主动,诸如此类的情况导致正待改革发展的传统武术教学雪上加霜。

3 解决对策

(1) 切实贯彻“健康体育”和“终身体育”的指导思想,结合高校武术现状深化高校武术教学改革。各高校的武术教师应从加强自身建设做起,解放思想,端正态度,结合本校的实际情况以“健康第一”为指导思想,以“终身体育”为目标,大胆地对武术教学进行全方位的、系统的改革和创新,敢于打破一些传统教学的旧框框,开发一些学生感兴趣的内容,采用一些学生乐于接受的教学手段,不断加强自身的竞争实力,使武术项目不仅要成为学生在校期间的学习内容、锻炼手段,还应成为学生今后的终身体育手段。

(2) 认真领会“以人为本”精神,走有自己特色之路。从学校实际出发,根据师资状况和学生实际情况,创新武术教学模式,改良武术教学内容,研究武术教学法,根据学生的需要,突出自己的特色,有重点地挖掘和发挥武术运动的特点和作用,正确理解“以人为本”的真实内涵,为学生的健康着想。一方面要根据他们的心理特征、生理特点改良教学内容和手段,另一方面又不能盲目地被学生意识所左右,为学生在校期间的体育教育和今后的终身体育服务。我们认为只要大家认真探索,互相学习交流,相互取长补短,本着为学生服务的宗旨,一定能在武术教学改革中走出特色之路。

(3) 加大力度培养提高教师的武术专业素质和业务水平,优化高校武术师资队伍结构。教师专业素质直接影响到武术教学改革的成败,有责任心的教师会主动发现武术教学改革与学生需要等方面存在的问题,并且能发挥主观能动性去解决问题,充分展示武术项目魅力。因此,当务之急就是通过各种途径和手段,如定期培训进修,经常性地举行有针对性的教研活动等等,培养和提高教师的专业素质和业务水平。

(4) 强化学校武术教学模式的整体性。根据体育教育中的有关规律和高校学生的实际情况,仅仅依靠几个课时的课堂教学是无法实现武术教学目标的。我们认为应从两方面着手,一方面通过合理改进武术课程设置模式,如基础课、专项课和选修课相配套衔接的课程设置模式,为学生提供长期的、经常性的学习发展机会;另一方面通过从课内向课外合理的、有效的延伸和有机结合,形成课内外一体化,如成立俱乐部、课外辅导小组等,构建课外辅导机制,让学生在课外把教学内容掌握消化,进而把它转变成自我锻炼手段,同时又促进了校园武术氛围的良性发展,只有这样武术教学才能发挥其应有的价值和功能。

4 建议

(1) 教育主管和体育主管部门在重视竞技武术的发展、致力于把我国武术推向世界的同时,更应重视健身武术和群众性武术的开展,为校园武术发展提供良好的环境和空间。

(2) 在高校建立系统的武术教师培训和交流机制,加强对教学内容和教学手段与方法的探讨和研究,大力提高教师的武术专业素质和业务水平。

(3) 各体育院校要切实改进教师后备力量的培养模式,根据当前学校体育教育改革的发展形势,结合传统武术的诸多特点和作用,有针对性地加强教师后备人才的培养。

(4) 各中小学校严格按照国家教育部新出台的课程标准体系认真实施,从继承和发扬我国优秀传统文化的高度重视中小学的武术教学,为高校武术教学打下良好的基础。

参考文献

[1]谢静月.普通高校公共体育课程的改革和创新[J].体育学刊,2002.

[2]王秉彝,李志方.影响学校体育教学改革的主要原因及解决对策[J].体育学刊,2002.

[3]骆红斌.普通高校武术教学改革初探[J].浙江体育科学,2000.